Mike Diana, né le 9 juin 1969, est le premier artiste américain à avoir été condamné par la justice de son pays pour motif d’obscénité.

Il est à ce jour le seul qui fut jugé et inculpé avec pour unique élément à charge sa production artistique d’auteur et de dessinateur de bandes dessinées. Son procès eut lieu en mars 1994 au tribunal de Pinellas, dans l’État de Floride.

Mike Diana, qui résidait à l’époque avec sa famille à Largo, petite ville du Comté de Pinellas en Floride, publiait depuis l’âge de 20 ans un fanzine, Boiled Angel, devenu mythique par la force des choses, dans lequel il éditait quelques dessinateurs méconnus ainsi que ses propres comics. Cette publication confidentielle était distribuée sous le manteau et envoyée par la poste aux abonnés.

Les productions graphiques, dessins et histoires courtes du jeune homme avaient pour mission de traquer les aspects les plus scabreux et malaisants du mode de vie de ses concitoyens. Son trait noir nerveux et déjà implacable insistait sur les déviances, notamment d’ordre sexuel (pédophilie, maltraitances et abus en tous genres, incestes, maladies mentales, particulièrement au sein des sphères religieuse et familiale) que sa communauté d’origine semblait refouler et occulter en son sein. En poussant l’injure, la profanation et le blasphème dans leurs derniers retranchements, jusqu’à en épuiser le sens, Mike Diana ambitionnait de faire de Boiled Angel « le fanzine le plus choquant de l’Amérique ».

En août 1990, l’université de Gainesville en Floride fut le théâtre de crimes en séries particulièrement atroces. Les corps de cinq étudiantes assassinées et violées furent retrouvés au sein du campus, atrocement mutilés, les membres disposés selon une mise en scène morbide.

Dans le cadre de l’enquête, le numéro 6 de Boiled Angel attira l’attention des services de police. En effet, les enquêteurs estimaient que les meurtres présentaient des similitudes avec certains dessins publiés par Mike dans ce fascicule agrafé et imprimé en noir et blanc. Mike Diana sera perquisitionné et subira un test ADN qui, bien évidemment, le disculpera.

Le véritable criminel, Danny Rolling, sera arrêté et confondu peu de temps après, mais l’inspecteur en charge de l’affaire persistera à s’intéresser au cas du jeune Mike.

Convaincu de la nocivité intrinsèque de l’œuvre de Mike Diana, et faisant fi de l’antagonisme radical entre réalité et fiction qui structure ordinairement la psyché humaine, le fonctionnaire de police adressa des exemplaires au bureau du procureur de Pinellas qui instruisit alors une enquête pour obscénité.

Quelques années plus tard, Mike Diana sera inculpé puis convoqué au tribunal pour publication, distribution et publicité de matériel obscène.

Le 26 mars 1994, à l’issue d’une semaine d’audience et après quatre jours d’incarcération, Mike Diana fut condamné à trois ans de prison avec sursis, 3000 dollars d’amende, et de 1248 heures de travaux d’intérêt général. Il écopera également d’une interdiction d’entrer en contact avec des mineurs de moins de 18 ans, d’une obligation de subir une évaluation psychiatrique à ses frais, de suivre des cours d’éthique journalistique en passant des examens, et d’une interdiction de posséder ou de produire du « matériel obscène ».

Il pouvait également subir à tout moment des perquisitions sans mandat à son domicile par des agents gouvernementaux chargés de le surveiller, habilités à saisir ses dessins et à confisquer son matériel. Pour complaire à une exigence qui fut annulée en appel, il devait se soumettre à la demande à des tests d'urine, de souffle et de sang.

Le régime national-socialiste allemand dans les années 1930 ne traita pas autrement les artistes classés « art dégénéré » par la médiation de sa police politique. Quelques années à peine après l’effondrement du bloc soviétique, l’Amérique devenue toute-puissante, hégémonique et universelle, s’est comportée avec l’un de ses sujets comme un État totalitaire aurait brisé l’un de ses dissidents. Le « monde libre », abandonné à son hybris et à son arrogance, semblait avoir abjuré son surmoi. Pour échapper au dispositif de surveillance et de répression mobilisé contre son art et contre sa personne, Mike Diana dissimulera son matériel de création dans le coffre de sa voiture et ne dessinera plus qu’en secret la nuit.

Le premier amendement de la Constitution américaine, garantissant la liberté d’expression, aurait dû protéger Mike Diana des dérives de la machine judiciaire, instrument dévoyé des démocraties de marché et d’opinion que sont devenues dès le début des années 1990 les sociétés libérales, faute d’un modèle concurrent. Mais une suite de décisions de la Cour Suprême des États-Unis ayant abouti dans la seconde moitié du XXème siècle à exclure l’obscénité de la protection constitutionnelle —les jurisprudences issues des affaires Roth vs. United States (1957) et Miller vs California (1973) — ont permis aux juges une interprétation de la loi rendant possible une condamnation.

Comme jadis l’institution psychiatrique a attribué des « prétentions littéraires » à Antonin Artaud, le tribunal statua quant à la production de Mike Diana une valeur artistique, politique ou scientifique insuffisante pour être considérée sérieusement comme de l’art, de sorte qu’elle ne s’inscrive plus dans le périmètre de la liberté d’expression. Ainsi, l’œuvre dessinée de Mike Diana fut reconnue juridiquement comme un délit, et son créateur comme un criminel.

En dépit de tous les recours menés par des associations de défense des libertés et du soutien de quelques artistes reconnus, tels que Neil Gaiman ou le dessinateur Scott McCloud, le jugement ne fut jamais amendé. En 1996, l’affaire fut présentée en appel, et lors de la suspension de sa probation, avant que la condamnation soit confirmée, Mike s’est enfui vers New York, où il réside toujours aujourd’hui. Les producteurs du film qui lui a été consacré fin 2017 (1) ont fini par payer tous les honoraires et les frais de justice concernant sa mise à l’épreuve en Floride. Après 26 ans de persécutions judiciaires, Mike Diana est désormais un homme libre.

Mike Diana, qui n’a jamais cessé de peindre et de dessiner, poursuit depuis ses 18 ans son œuvre originale et forte, scrutant avec un trait inimitable, un sens du rythme et de l’écriture qui n’appartiennent qu’à lui, les névroses et les refoulements de la classe moyenne américaine, sous ses formes les plus absurdes et les plus traumatisantes. Ses bandes dessinées nous parlent de tout ce que l’Amérique voudrait cacher et asphyxier, avec un sens comique et une outrance paroxystique qui les rendent tout à la fois jubilatoires et dérangeantes, dans un style éminemment personnel et attachant, à mi-chemin entre le comic-strip classique, l’art contemporain et l’art brut. Ses œuvres originales sont exposées dans le monde entier.

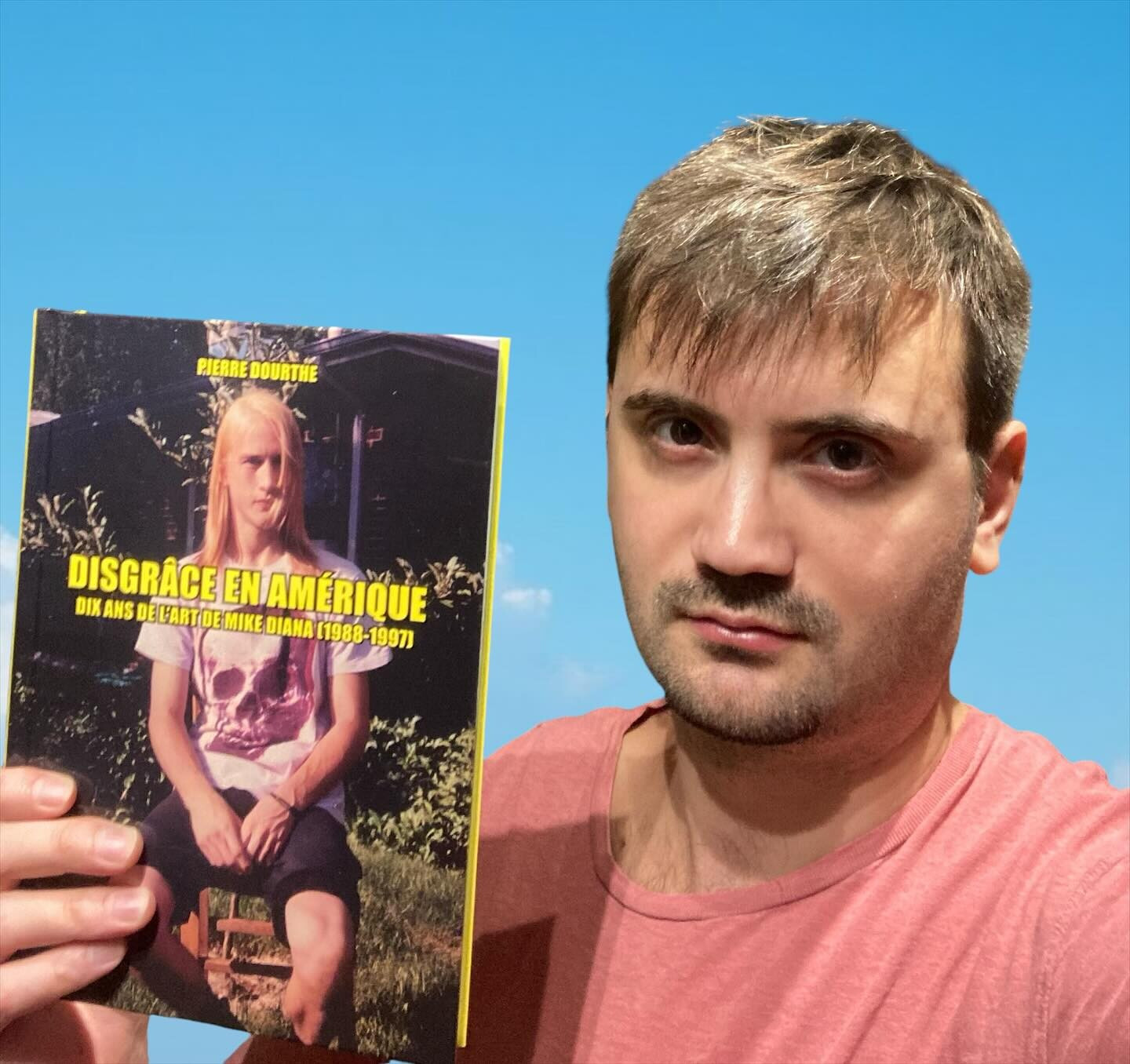

Le livre de Pierre Dourthe, premier ouvrage en langue française consacré à l’œuvre et au parcours de Mike Diana, propose une analyse esthétique et une exploration en profondeur du phénomène qui a révélé l’Amérique à elle-même, de la logique sacrificielle qui a conduit la communauté à infliger une punition exemplaire à celui qui, par son seul travail artistique, fut identifié et jugé comme une menace pour la cohésion sociale. Il raconte aussi, de manière détaillée et factuelle, comment une Amérique profonde puritaine, conservatrice et imprégnée de morale religieuse a pu parallèlement former la matrice d’une contre-culture authentique, transgressive et incroyablement hétéroclite, qui a su maintenir en éveil pendant plusieurs décennies une scène artistique alternative en voie d’uniformisation, et de nos jours en complète extinction.

Dans un pays où la liberté d’expression est reconnue comme une valeur sacrée, l’on aurait pu compter sur le milieu de l’art, sur les médias progressistes, sur le monde de la culture pour se jeter à corps perdu dans la défense de Mike Diana. Ce ne fut pas le cas. Il semblerait que, même aux États-Unis et encore moins en Europe, le devoir de défendre un artiste, quel qu’il soit, inculpé pour ses seules œuvres n’apparaisse pas comme une évidence absolue pour tout un chacun, même parmi les plus directement concernés. L’indignation que cette condamnation absurde a pu soulever à l’époque et encore aujourd’hui n’est pas à la hauteur de la trahison du pacte démocratique dont se sont rendues coupables les démocraties libérales en violant l’un de leurs principes cardinaux. Le salutaire emportement qui s’est emparé de la foule en 2015 à la suite de l’épouvantable attentat islamiste perpétré contre la rédaction du journal Charlie Hebdo semble être un épiphénomène dont les effets de sidération sont largement retombés. Les transgressions de la liberté d’expression par l’État, par sa justice politisée, par des groupes de pression, par des organisations communautaires et par le poids des minorités intransigeantes et agressives se multiplient de nos jours à l’encontre de personnalités de plus en plus nombreuses — écrivains, artistes, journalistes, intellectuels —, sans que cela n’éveille la vigilance résiduelle d’une population apathique, abêtie par le consumérisme, prompte à considérer que ses droits fondamentaux sont éternellement protégés et garantis.

En effet, dans une société équilibrée et saine, aucun homme ne peut être poursuivi, inquiété, intimidé ou condamné simplement parce qu’il dessine, parce qu’il écrit, parce qu’il pense ou parce qu’il parle. Et cela quelle que soit la forme et la teneur du message qu’il véhicule. La liberté d’expression n’est pas un mot d’ordre abstrait ni une notion incantatoire mais un principe juridique intangible, particulièrement malmené au cours de ces dernières années, dont les limites sont parfaitement définies par la loi qui interdit simplement la diffamation, la menace, l’appel au meurtre ou à la violence sur des individus. C’est peut-être la dernière notion qui sépare encore radicalement nos démocraties occidentales des fameux régimes autoritaires ou dictatoriaux que nous nous complaisons à condamner si fréquemment, au nom de notre prétendue supériorité morale. Soljenitsyne, dans Le Déclin du Courage (2), nous avait alerté quant à l’arrogance de nos sociétés libérales, et au danger encouru à considérer que nos principes seraient irréversiblement acquis.

Ortega y Gasset, dans La Révolte des Masses, rappelait à quel point, dans le monde développé, uniquement préoccupés de notre confort moral, nous avions coupé tout lien de solidarité avec les causes de notre bien-être. « Comme elles [les masses] ne voient pas dans la civilisation une invention et une construction prodigieuses qui peuvent se maintenir qu’avec de grands et prudents efforts, elles croient que leur rôle se réduit à les exiger péremptoirement comme si c’étaient des droits de naissance »(3). Il nous appartient dès lors de les chérir et de les défendre. L’Amérique d’aujourd’hui est-elle à la hauteur de l’exigence de liberté qui justifiait autrefois sa réputation à l’international ? La question se pose avec la même urgence pour la France et pour l’Europe. Nous sommes peut-être en train d’abdiquer ce qui rendait notre façon de vivre désirable aux yeux du monde. De fait, ce livre résonne comme un rappel à l’ordre.

(1). BOILED ANGELS: The Trial of Mike Diana. Un film de Frank Henenlotter avec Mike Diana, Neil Gaiman, Stuart Baggish, Luke Lirot. Sortie américaine en décembre 2017.

(2). Alexandre Soljenitsyne, Le Déclin du courage. Discours de Harvard, juin 1978, Les Belles Lettres, 2014.

(3). José Ortega y Gasset, La Révolte des Masses (1929), Les Belles Lettres, bibliothèque classique de la liberté, 2020, p. 132.